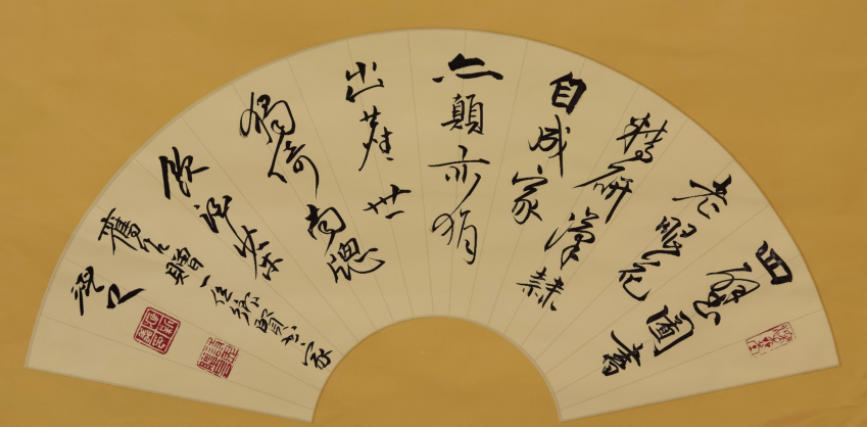

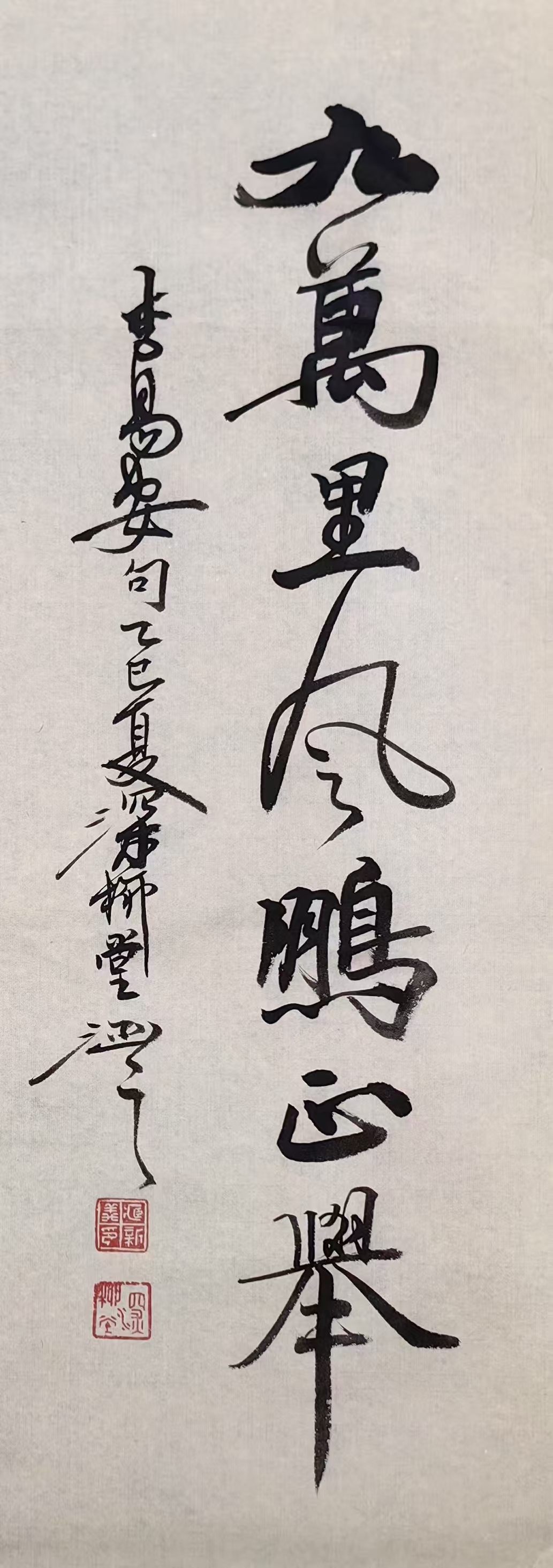

——臧新义自作诗《登长城怀古(二首)》摭谈

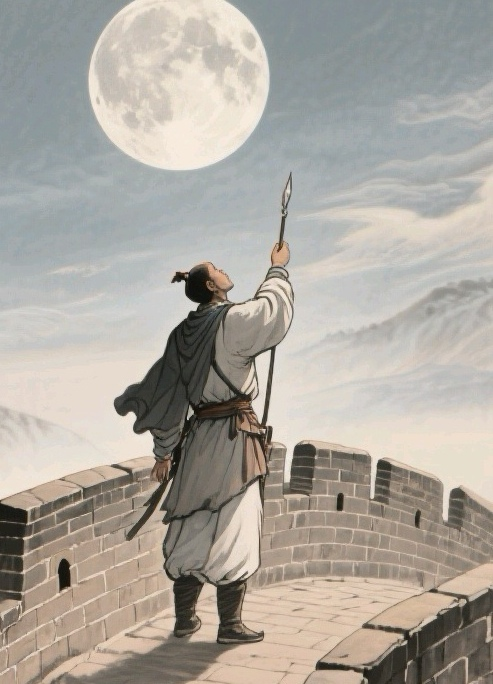

臧新义先生的《登长城怀古(二首)》作于2007年秋,这两首七绝以雄浑笔触勾勒长城之壮美,以深沉情怀叩问历史之沧桑。诗人从居庸关到八达岭,独立苍茫天地间,指尖抚过斑驳城砖,耳畔回荡千年金戈,在历史与现实的交错中完成了一场震撼心灵的精神远征。

一、时空维度中的历史叩问

登长城怀古诗两首姊妹篇,浑然一体,既拥有空间建构的雄阔气象,又似展开了被时间层层叠叠的文明长卷。“长城远望入云间”以仰观视角展开浩大画卷,城堞如龙刺破云霄,“入”字赋予由静而动破空而上的力量之势。这与李白“连峰去天不盈尺”异曲同工,在辽阔云天构建崇高意象。当诗人“追汉思秦抚旧砖”,空间体验转向触觉感知,“抚”字成为连接古今的密钥——蒙恬督造的夯土、戚继光重修的青砖、抗战烽烟熏黑的垛口,千年历史在诗人指尖划过,震颤在心头!“可叹当年众将士”将镜头推向历史纵深。戍卒仰望的“月常圆”,与王昌龄“秦时明月汉时关”形成时空交响。但此诗更具现代性反思:明月象征永恒圆满,反衬着征人永难团圆的悲怆宿命。在“烽火楼台意气生”的战争想象场景后,“北国空馀万里城”的结句如黄钟大吕。金戈胡马消散于历史烟尘,唯留长城如巨龙静卧北疆,恰似李太白“吴宫花草埋幽径”(《登金陵凤凰台》)的苍茫之境,又如刘长卿“秋草独寻人去后”(《长沙过贾谊宅》)的惆怅之情,而在“空馀”中完成自己的“怀古”之叹,直似晋人之“木犹如此,人何以堪?”(桓温句)

二、感官交响中的征战记忆

“关山如铁送金声”堪称通感妙笔。视觉上“如铁”的关隘凸显冷硬质感,听觉中“金声”既可是鸣金收兵的钲鼓,亦或是刀剑相击的寒音。金属声浪在铁壁般的群峰间折射回荡,令读者耳膜震颤。这种多感官叠加的战场还原,恍如陆游“铁马秋风大散关”颇具穿透力的震撼画面。

诗人对“胡马何方去”的追问,使全诗在虚实间激荡起磅礴张力。汉之匈奴、唐之突厥、宋之辽金、明之瓦剌,所有北方铁骑幻化为意象群在长城外奔突。而“烽火楼台意气生”中,霍去病“匈奴未灭何以家为”的豪情、袁崇焕“杖策只因图雪耻”的悲愤,无数将士英魂在狼烟中升腾。当这些意象撞向“万里城”的实体存在,便形成杜牧“折戟沉沙铁未销”似的历史厚重感。

三、生命意识下的存在之思

首先表达了对个体命运的悲悯观照 ,“可叹当年众将士”的抒情主体转换极具人文关怀。诗人不再停留于“但使龙城飞将在”的尚武礼赞,而是聚焦月下戍卒的个体命运。当“登高怎对月常圆”的反诘响起,我们听见孟姜女哭倒长城的哀恸,看见范仲淹“将军白发征夫泪”的悲凉。是啊,铁衣怎耐月光寒?明月千里,望眼欲穿的只有对故园亲人的思念!这种对战争的冷静审视,使诗作获得超越时代的普世价值。

其次是文明悖论的终极叩问,长城作为矛盾复合体,在诗中展现多重象征维度:既是“为国藩垣”(韩愈《与凤翔邢尚书书》)的文明盾牌,又是“白骨乱蓬蒿”(王昌龄《塞下曲》)的苦难见证。诗人抚砖长叹时,触及了人类永恒的生存困境——安全与自由、集体与个体、文明与野蛮的辩证关系。这种思考似乎遥应了鲁迅对长城“伟大而可诅咒”的著名论断,在当代语境中焕发新光。

四、千年文脉里的诗韵承传

两首怀古诗深得七绝凝练之神髓,“言近意远,合三百篇之旨也”(五代孙光宪《北梦琐言》句),体现作者对唐人气韵之传承。

首先,采用“起承转合”经典结构:起于雄阔景象,承接历史追思,转折于生命叩问,合于永恒缺憾。

其次,严守平仄韵律规范。第一首“砖”“圆”押平水韵下平之“一先”韵,首句“间”为上平“十五删”韵,此种押韵情况属于首句“借邻韵”。由于近体诗中五言第一句多数是不押韵的;七言第一句多数是押韵的。七言第一句押韵与否是有一定程度自由的,且可用邻韵。这种首句用邻韵的风气在晚唐相当普遍,至有宋一代几乎成为时尚。明人谢榛《四溟诗话》中说:“七言绝、律,起句借韵,谓之‘孤雁出群’,宋人多有之。”如晚唐杜牧《清明》“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”宋人林逋《山园小梅》“众芳摇落独暄妍,占尽风情向小园。”这两首诗用的都是十三元,但是杜牧《清明》第一句韵脚用了十二文的“纷”字,林逋《山园小梅》第一句韵脚用了一先的“妍”字,即使此类用韵情况。

第二首“生”“声”“城”押平水韵“八庚”韵,声如钟磬余韵悠长。这种严谨法度中的自由抒怀,正盛唐气象之承传也。

再次,秉持史观演进的诗性表达。“不知胡马何方去”的设问,暗含对游牧文明现代转型的思考。当长城从军事要塞变为文化遗产,诗人以“空馀”二字完成对历史符号的解构与重建——昔日的边关绝域,今已成为中华民族的精神图腾。这种思维认知,使作品突破传统怀古诗的伤感情调。

臧新义先生这两首七绝如双璧生辉,在尺幅之间构建起横跨千年的精神长卷。当指尖离开最后一块城砖,我们不仅触摸到“秦时明月”的冷辉,更在“空馀万里城”的余韵中,听见文明长河奔涌不息的涛声。诗作将雄浑与悲悯熔铸一体,以现代人文精神激活古老题材,成为当代近体诗创作新的美学探索典范。

附:

《登长城怀古二首》

长城远望入云间,追汉思秦抚旧砖。

可叹当年众将士,登高怎对月常圆。(其一)

烽火楼台意气生,关山如铁送金声。

不知胡马何方去,北国空馀万里城。(其二)

老雨 乙巳夏暑于北京寓所

下一篇:亦颠亦狷亦温文

影响中原